Begegnungen im Nachklang des Pfeifens

- Autor*in

- Havîn Al-Sîndy, Silke Ballath

- Datum

»Welche Körper werden überhaupt besprochen? Wer bespricht diese Körper? Das hat für mich sehr viel damit zu tun, eine Begegnung zu schaffen mit etwas, was sich eigentlich der Wahrnehmung entzieht. Das Intervenieren verstehe ich als Form etwas sichtbar und unsichtbar zu machen. Als aktiven Prozess und als Eingreifen in die Natur, in die Perspektive oder in die Kultur, je nachdem.«Havîn Al-Sîndy im Gespräch mit Silke Ballath, 2024

Künstlerische Arbeit

Resonanz. Im Nachklang (2024) von Havîn Al-Sîndy https://al-sindy.de

Die Vorstellung der künstlerischen Arbeit ist auf Grundlage eines Gesprächs mit der Künstlerin Havîn Al-Sîndy zu ihrer Arbeit ‚Resonanz. Im Nachklang‘ von Silke Ballath zusammengefasst worden und bezieht weiterführende Referenzen der Künstlerin ein. Das Zitat der Künstlerin stammt aus diesem Gespräch. Die kunstdidaktischen Impulse sind von Havîn Al-Sîndy und Silke Ballath gemeinsam verfasst worden.

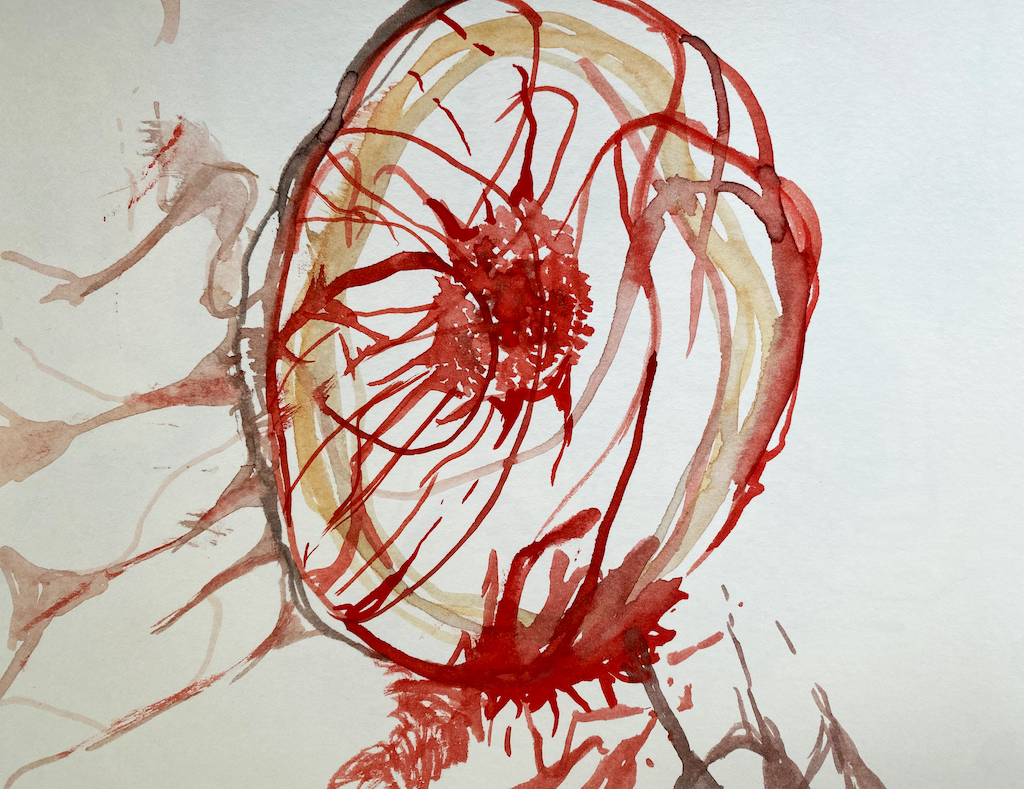

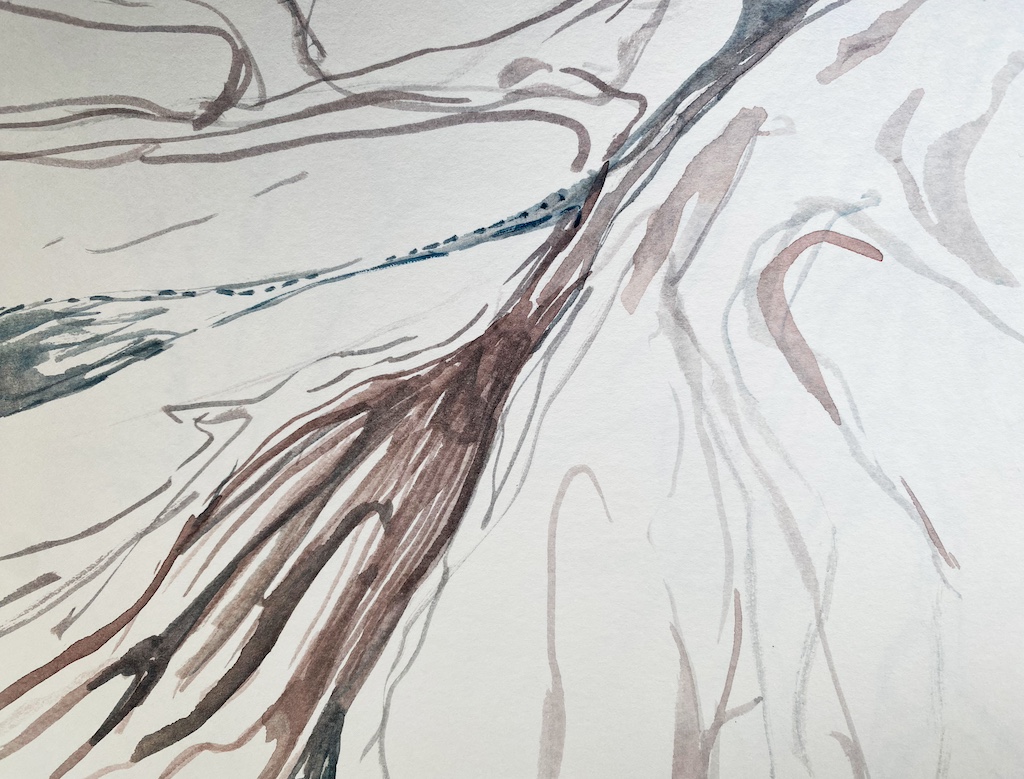

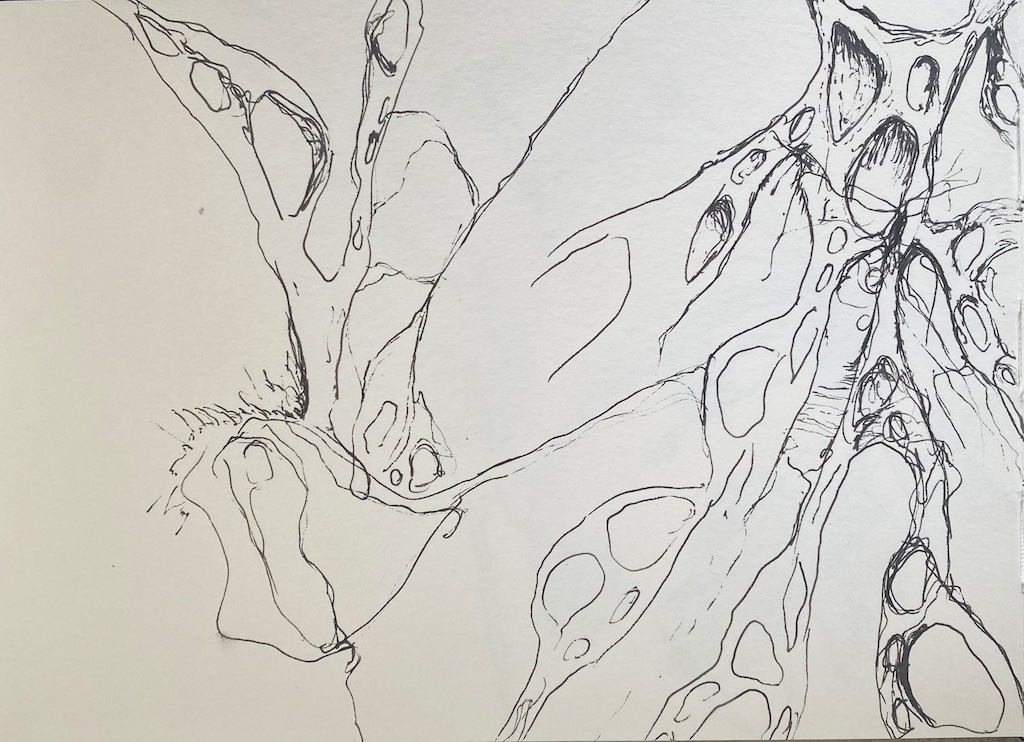

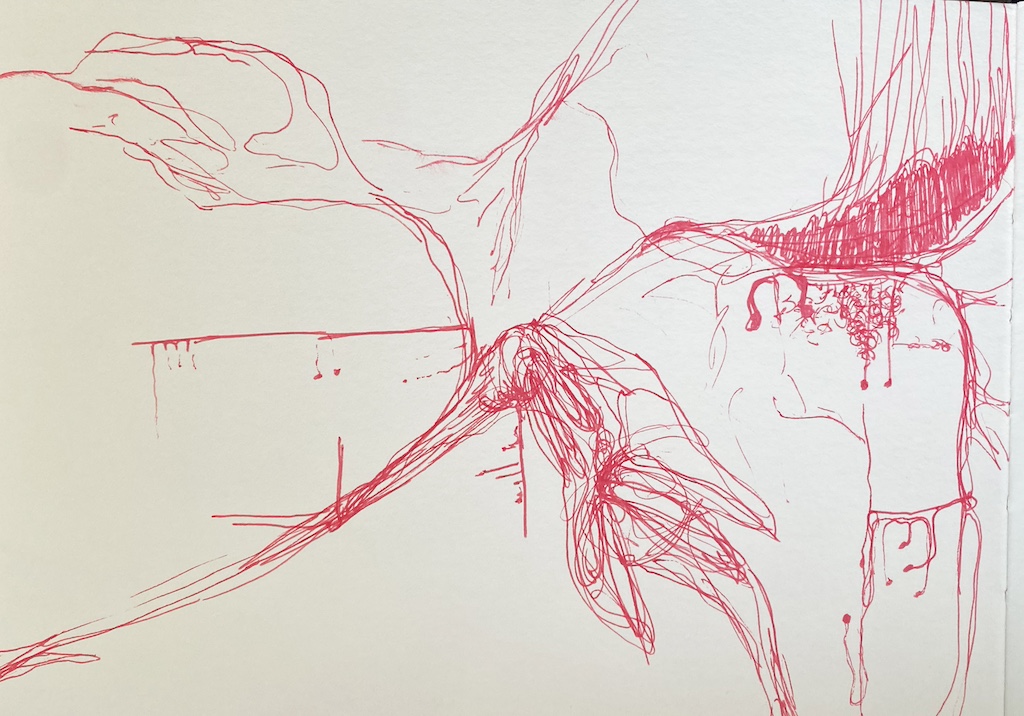

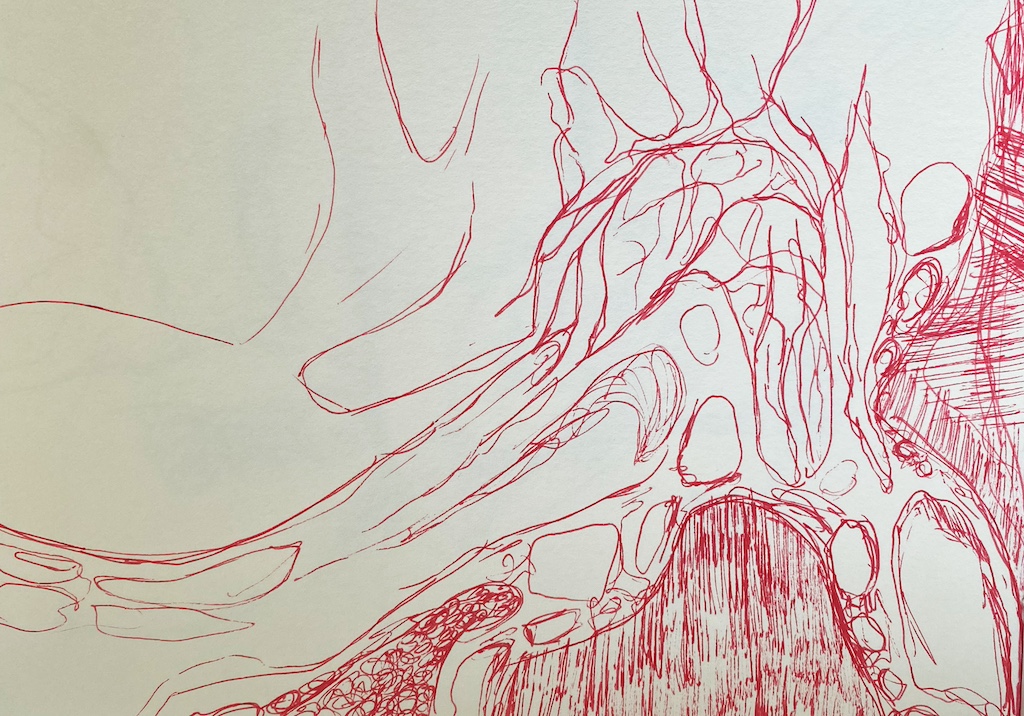

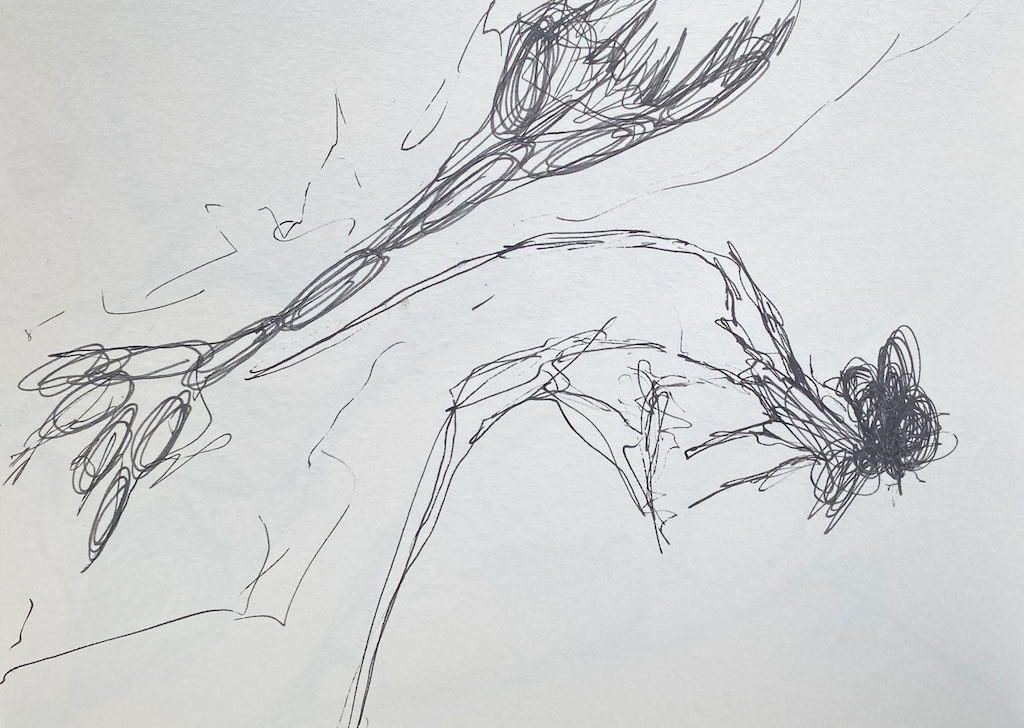

Die performative Installation Resonanz. Im Nachklang der Künstlerin Havîn Al-Sîndy eröffnet eine Begegnung. In dieser erschaffen menschliche und nicht-menschliche Körper gemeinsam die Bedeutung einer vielschichtigen Situation. Eine solche Begegnung kann mit Marina Garcés als etwas verstanden werden, in das Vorannahmen und Erfahrungen, Geschichte(n) und Erinnerung(en) eingeschrieben sind (vgl. Garcés 2022, 172). Augenscheinlich besteht Resonanz. Im Nachklang aus drei Elementen: einer Bodenzeichnung, vier sich im Raum bewegenden Skulpturen und einer Videoarbeit. Alle drei Elemente der Installation beziehen sich aufeinander, interagieren miteinander und weben so kontinuierlich ein Netz pluraler Beziehungsweisen: Die Bodenzeichnung aus Grafit ist eine Zusammenstellung und Überlagerung einer Vielzahl mikroskopisch angefertigter Zeichnungen von den Auswüchsen eines Pilzes. Sie werden von den Betrachter*innen betreten und verändern dadurch ihre Form. Die Skulpturen sind bewegliche, pilzförmige KI-Roboter, deren Material auf eine Berührung reagiert und sich (ver)formt, jedoch immer wieder seine Ursprungsform annimmt. Sie kommunizieren untereinander, treten mit der Videoarbeit in Kontakt und entwickeln so ein eigenes Kommunikationssystem. Die Videoarbeit schließlich zeigt, wie sich junge Menschen das Pfeifen in einem Wald beibringen. Dokumentiert wird darin die Performance Resonanz. Im Nachklang, die Al-Sîndy gemeinsam mit Bochumer Schüler*innen entwickelt hat. Ausgehend von der Frage nach der Weitergabe von Wissen, haben sie gemeinsam Erfahrungen zum Pfeifen gesammelt. Das Pfeifen ist zudem das verbindende Element zwischen der Performance im Wald und der Installation im Ausstellungsraum. Es eröffnet eine vielschichtige Begegnung, um zu lernen, sich zuzuhören und das Pfeifen weiterzugeben. Das Erfahren einer widersprüchliche Begegnung und das Zusammenleben unterschiedlicher Lebensformen können als Möglichkeit für Gegenseitigkeit und Verantwortung erlebt werden.

Welche Aspekte des Kunstwerks können Kinder und Jugendliche anregen, ihre Gedanken zu formulieren?

Was braucht es, um aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Diskriminierung und Klimakrise etwas entgegenzusetzen? Welche Geschichten, Erinnerungen und Erfahrungen und welche Körper fehlen in den Erzählungen über das aktuelle Weltgeschehen? Wie werden sie (un-)sichtbar?

Wie erlebst du dich als Teil von etwas? Und welche Rahmenbedingungen benötigt ein Verständigungsraum? Die Installation Resonanz. Im Nachklang beginnt mit einer Begegnung. Welchen Körpern bist du schon begegnet? Und was hat eine Begegnung mit der Klimakrise zu tun? Was haben die aktuellen Diskussionen über die Klimakrise mit Diskriminierung zu tun? Und wie begegnest du zum Beispiel einem menschlichen oder nicht-menschlichen Körper? Kannst Du beschreiben, ob Du einer Begegnung mit einem menschlichen Körper eine andere Bedeutung beimisst als einer Begegnung mit einem nicht-menschlichen Körper? Wie ähneln oder unterscheiden sich die Beschreibungen dieser Begegnungen? Fragen wie diese können helfen, um erste Gedanken zu formulieren.

Die Installation lädt dazu ein, ausgehend von ihren unterschiedlichen Ebenen eigene Geschichten über den Wald zu sammeln, ihn zu besuchen und das Kommunikationssystem von Bäumen, Pflanzen, Tieren und Menschen künstlerisch zu erforschen: Wer kommuniziert dort in welcher Sprache? Warum kommunizieren Menschen, Pflanzen und Tiere? Wie unterscheidet sich ihre Kommunikation und wo ähnelt sie sich? Wenn Du Dir vorstellst, dass das Kommunikationssystem zwischen Lebewesen eine Ansammlung von Codierungen ist, wie könnten Menschen und Tiere, die unterschiedliche Codierungen nutzen, um miteinander zu kommunizieren? Und was können Menschen von der Kommunikation zwischen nicht-menschlichen Körpern (z.B. Bäumen, Pflanzen, Pilzen) lernen?

Die folgenden Themenfelder sind als Auswahl zu verstehen, um sich dem Wald und seinen Phänomenen künstlerisch-forschend zu nähern:

Pilz und Klimaveränderungen

Sprache(n) und Kommunikationsformen

Programmieren und künstliche Intelligenz

Wald und seine Bewohner*innen

Bewusstsein und Verantwortung für menschliche und nicht-menschliche Lebewesen und ihre jeweiligen Kommunikationsweisen

Natur und ihre Codierungen

Wie kann das Kunstwerk Reflexion und Transformation von Zukünften anregen?

Um aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen, sind unterschiedliche Kompetenzen nötig: Angefangen bei einem Bewusstsein für die eigene Position in Relation zu weiteren menschlichen und nicht-menschlichen Lebewesen und Körpern, einer Reflexionsfähigkeit, Zuhören sowie Dialogfähigkeit und die Fähigkeit achtsam in der Gruppe mit anderen menschlichen und nicht-menschlichen Körpern zu agieren und Handlungsfähigkeit zu erleben. Resonanz. Im Nachklang aktiviert genau diese Kompetenzen und lädt entlang einer ästhetischen Erfahrung zu einer Reflexion über die eigene Position in Relation zu weiteren Körpern ein.

Wie reflektiert die Arbeit die eigene Vergänglichkeit und Verantwortung?

Die künstlerische Arbeit thematisiert das Verhältnis von menschlichen und nicht-menschlichen Körpern, die damit einhergehende Gewalt, sowie den Widerspruch, der jedem In-Kontakt-Treten inne ist. Dabei geht es maßgeblich um die Frage, wie den gewaltproduzierenden Widersprüchen begegnet werden kann, die Teil einer Begegnung sind. Der erste Kontakt mit der Arbeit findet mit den Bodenzeichnungen statt. Mit diesem Kontakt wird Vergänglichkeit als Motiv des In-Kontakt-Tretens und der Gewaltproduktion fokussiert, um das eigene Involviert-Sein in diese Begegnung zu reflektieren und den damit einhergehenden Widerspruch zwischen Gewalt und Verantwortung als Teil einer Begegnung zu erfahren. Der Körper der Besucherinnen wird in die Installation einbezogen und als Teil dieser erfahren. Er aktiviert, interagiert und verändert die Installation. Vergänglichkeit und Verantwortung werden entlang der Körper der Besucherinnen und ihrer konkreten Erfahrung mit der Installation reflektierbar.

Kunstdidaktische Impulse

Sich verabreden

Besuche einen Wald, ein Viertel in der Stadt, in der du wohnst oder die in deiner Nähe ist, den Schulhof u.a.: Wer kommuniziert dort in welcher Sprache? Warum kommunizieren Menschen, Pflanzen und Tiere? Wie unterscheidet sich ihre Kommunikation und wo ähnelt sie sich? Und was können Menschen von der Kommunikation zwischen nicht-menschlichen Körpern lernen? Welche Verabredungen (z.B. bestimmte Codierungen/Zeichen wie einmal Pfeifen bedeutet jemand oder etwas möchte Kontakt aufnehmen, zwei Mal Pfeifen bedeutet eine Kontaktaufnahme ist nicht sinnvoll u.a.) könntet ihr erfinden, um eine eigene Sprache miteinander zu entwickeln?Pfeifgeschichten sammeln

Sammelt Geschichten über das Pfeifen und tauscht euch über eure Geschichten aus. Welche Geschichten zum Pfeifen fallen dir ein? Wann lernst du eigentlich Pfeifen und warum? Und wie hast du das Pfeifen gelernt? Was fällt euch auf? Wie unterscheiden sich die Geschichten? Ihr könntet Interviews mit Freundinnen und der Familie machen und nach ihren Pfeifgeschichten fragen. Warum hat deine Familie und haben deine Freundinnen das Pfeifen gelernt? Ähneln sich eure Geschichten mit ihren? Welche Arten von Pfeifgeschichten gibt es? Vielleicht schreibt ihr der Künstlerin Havîn Al-Sîndy einen Brief und schickt ihr eure Geschichte, sie hat ein Archiv von Pfeifgeschichten angelegt und sammelt diese Geschichten. Welche Rolle könnte die Aufzeichnung eurer Geschichten über das Pfeifen für eure Nachkommen haben?Kulturelle Codes und Widerstand

Wo wird Pfeifen als Signal von Protest oder Warnung eingesetzt?

(z.B. indigene Sprachen, Fußballfans, Demonstrationen)

Diskussionsfrage: Wie kann Kommunikation kulturelle Machtverhältnisse spiegeln oder hinterfragen?Zuhören und Weitergeben

Wie kann der Sprachlosigkeit gegenüber aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Diskriminierung und Klimakrise etwas entgegengesetzt werden? Welche Geschichten, Erinnerungen und Erfahrungen und welche Körper fehlen in den Erzählungen über das aktuelle Weltgeschehen? Wie werden sie (un)sichtbar? Wie erlebe ich mich als Teil von etwas? Und welche Rahmenbedingungen benötigt ein Verständigungs- oder Begegnungsraum?Resonanzräume erkunden

Nutzt eure Körper, um durch Pfeifen, Klopfen oder Summen mit Räumen und Materialien zu interagieren. Welche Antworten erzeugen diese Klänge in eurer Umgebung?Eine Begegnung eröffnen

Mache einen Ausflug in den Wald. Gibt es einen Unterschied darin, wie Du einem menschlichen oder einem nicht-menschlichen Körper begegnest? Welchen Körpern bist du schon begegnet? Und wie unterscheidet sich diese Begegnung? Nimm dir eine Papierrolle und einen Grafitstifte/Wachsmaler mit. Schließe die Augen, bewege dich langsam, versuche nicht zu sprechen, rieche, fühle und erfahre, was dich umgibt. Was und wen nimmst du im Wald wahr? Vielleicht kannst du mit einer Frottage, einer Zeichnung oder einer Notiz deine Eindrücke festhalten?

Literatur

Garcés, Marina (2022): Mit den Augen der Lernenden. Wien: Turia + Kant.

Haraway, Donna (1995): Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, hg. von Carmen Hammer und Immanuel Stieß, übersetzt von Dagmar Fink, Carmen Hammer, Helga Kelle, Anne Scheidhauer, Immanuel Stieß und Fred Wolf. Frankfurt am Main: Campus.

Lorde, Audre (1984/2021): Sisters Outsider. Essays, übersetzt von Eva Bonné und Marion Kraft. München:Hanser

CVs

Havîn Al-Sîndy (sie/ihr) ist im kurdischen Autonomiegebiet/Irak geboren und aufgewachsen. Sie studierte Biologie, Chemie und Kunst Lehramt und schloss das Meisterschüler*innen-Studium 2018 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart sowie der Kunstakademie Düsseldorf ab. Bis Sommer 2023 war sie als Verwaltungsprofessorin an der HBK Braunschweig tätig. Aktuell ist sie Professorin für Kunst und Ökologie am Institut Performative Praxis, Kunst und Bildung an der HBK Braunschweig.

Silke Ballath (sie/ihr) ist Gastprofessorin für Inklusion und Antidiskriminierung in der Kunstpädagogik und Ästhetischen Bildung an der Kunstakademie Münster. Sie erforscht die Zusammenarbeit von Pädagoginnen und Künstlerinnen, künstlerische Schulentwicklungsprozesse, eine diskriminierungs- und rassismuskritische Bildungsarbeit sowie kollaborative Prozesse der Wissensproduktion in der pädagogischen und kunstvermittelnden Praxis. Ein aktuelles Forschungsprojekt ist situierungzwischen.net.

Zitation

Al-Sîndy, Havîn; Ballath, Silke (2025). Begegnungen im Nachklang des Pfeifens. KLIMA. KUNST. BILDUNG., herausgegeben von Kirsten Winderlich und Stefanie Johns. [letzter Zugriff: 15.01.2026]; https://klimakunstbildung.com/artikel/begegnungen-im-nachklang-des-pfeifens